Quattro anni dopo il disco d’esordio da solista e l’epopea di Layla and Other Assorted Love Songs con i Derek and the Dominos – di cui oggi Emanuele ci fa ascoltare una versione dell’assolo -, Eric Clapton decide di mettere mano a un nuovo album. È il 1974 e per tutto quel tempo è rimasto recluso nella sua Hurtwood Edge. Il telefono suona e nessuno risponde. Qualche amico passa a trovarlo ma lui non apre. Le lettere rimangono chiuse, come le porte di casa. Il suo desiderio di nascondersi è finalmente appagato e il suo nome, così tenacemente celato, non appare più sui giornali né tra le colonne delle riviste specializzate.

Tuttavia, del tumulto di quel recente passato, che per certi versi non è che la coda lunga di un decennio speso a tutta velocità entrando e uscendo da gruppi e supergruppi, non pare esserci traccia. Il suo viso non è più quello del Rainbow Concert. Neanche la chitarra è la stessa.

Aria nuova

A bordo della Mini Cooper Radford dell’amico George Harrison, all’inizio dell’anno Eric raggiunge la fattoria agricola di un amico nella verdeggiante contea dello Shropshire. Con sé porta soltanto una sei corde acustica e una manciata di dischi. Vuole riprendere a suonare, anche se non ha mai smesso di farlo. Eppure è come se dovesse ricominciare da zero.

L’ultima tappa del “percorso di riabilitazione” prevede che fatichi all’aria aperta e si rimetta in forma, abitando in spazi modesti e conducendo una vita senza troppi fronzoli. Respirare quest’aria nuova lo riporta alla prima radice, la musica, a cui però ora non guarda più come pura espressione del proprio talento ma come una dea rimasta nascosta per troppo tempo. A piccoli passi lascia che riemerga dall’oblio a cui sembrava destinata e inizia a scrivere qualche verso raccogliendo idee per nuove canzoni, ancora senza una direzione precisa.

Pete e Tommy

Un giorno, mentre è alla fattoria, il telefono suona. È Pete Townshend, il leader degli Who.

Pete non è solo un coetaneo, uno del giro con cui condivide la passione per alcuni artisti. È anche uno dei pochi che durante il periodo di autoesilio è riuscito a varcare i cancelli di Hurtwood, inizialmente per lavorare ad alcune incisioni dei Dominos rimaste incompiute, poi per esortare l’amico a chiudere con l’eroina. La sua tenacia è tale da convincere Eric a tornare su un palco per il doppio show al Rainbow del 13 gennaio 1973, anche se è solo una parentesi in mezzo all’abisso dei lost years.

Quel giorno al telefono però Pete ha in mente qualcosa di inedito: un cameo in Tommy, la straordinaria opera rock del 1969 che in quel periodo gli Who stanno adattando a versione cinematografica.

«Eyesight to the Blind del vecchio Sonny Boy Williamson. Te la ricordi vero?», deve avergli chiesto.

«Beh, sì, credo di ricordarla. Perché?».

«Bene. Farai la parte di un predicatore, barba folta e tonica lunga».

«Come scusa? Stai scherzando spero».

«No. Sarai il predicatore di una nuova chiesa devota a Marilyn. Marilyn Monroe».

Silenzio.

Perplesso, Eric non sa come dire all’amico che quell’idea non lo convince affatto. Ma è toccato profondamente dal fatto che Pete sia tornato a chiedergli di suonare. Così accetta.

Nel marzo del 1974 incide Eyesight to the Blind e Sally Simpson presso i Ramport Studios di Londra, mentre ai Pinewood interpreta in maniera convincente la parte di un predicatore surreale con tanto di Les Paul a tracolla.

Carl il filosofo

Tornare a incidere è una scossa elettrizzante, un’irresistibile spinta creativa per un Eric smanioso di mettersi a lavorare a un nuovo disco. Ma come? E con chi?

C’è un altro musicista con cui, seppur a distanza, non ha mai perso i contatti anche durante gli “anni perduti”. È Carl Radle, il bassista di Tulsa con l’aria da filosofo. I due si sono conosciuti sul finire degli anni Sessanta, hanno condiviso l’esperienza nei Delaney & Bonnie and Friends prima e nei Dominos poco dopo, ma soprattutto sono legati da un rapporto di stima e fiducia profonde. Insieme al batterista Jamie Oldaker e al tastierista Dick Sims, il saggio Carl ha messo insieme una nuova band e, deciso a stanare l’amico, gli manda alcuni nastri e un biglietto d’invito a raggiungere il gruppo.

Conquistato dal sound minimale di quelle incisioni e dalla prospettiva di tornare in America, Eric prende accordi con il suo manager e parte per Miami. A inizio primavera entra in studio di registrazione, ancora una volta ai Criteria Studios con Tom Dowd a dirigere la produzione. Sente di voler prendere una direzione musicale completamente diversa da quelle del passato, ma non sa ancora quale. Così, in attesa che una visione più chiara si riveli da sé, affina alcuni pezzi e li porta in studio, riassaporando il divertimento libero delle jam e dei giochi improvvisativi attorno a semplici riff.

Blackie

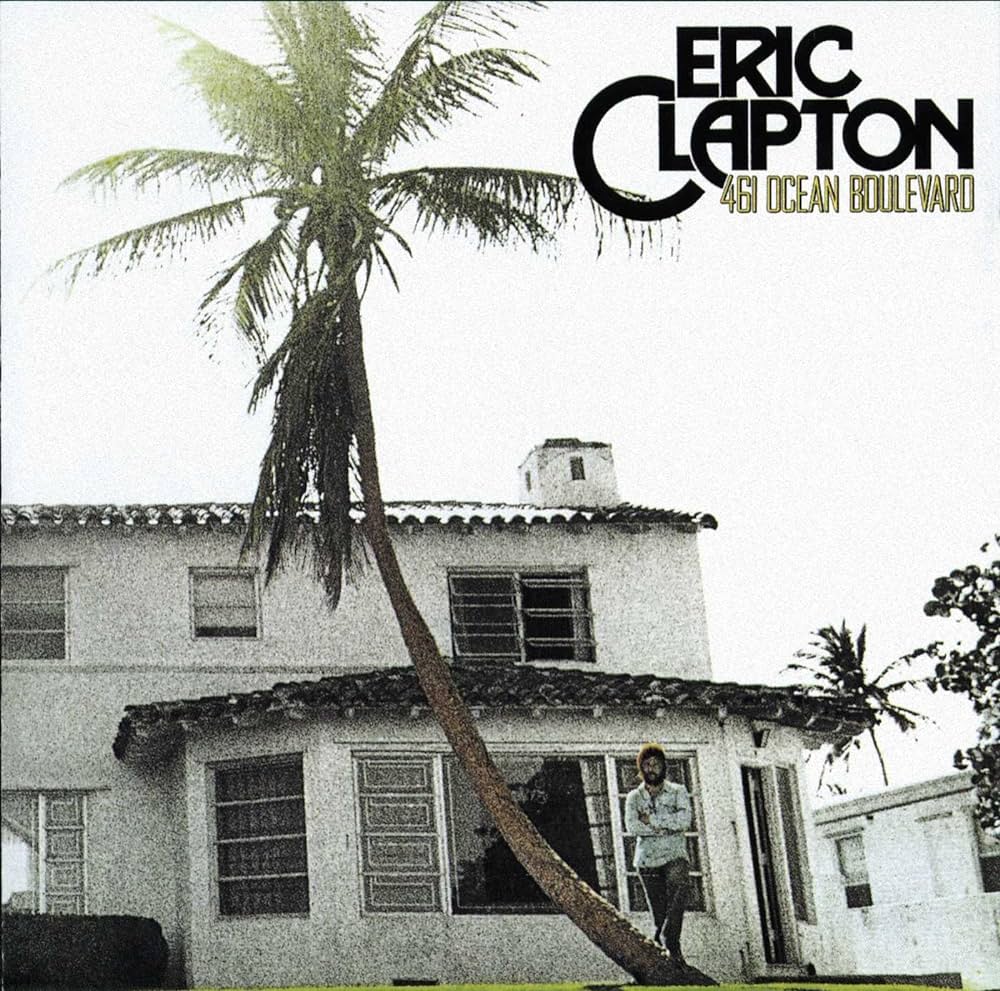

Nel frattempo, dalla fattoria agricola nella campagna inglese si è trasferito in una casa di lusso che affaccia su Miami Beach, al n. 461 di Ocean Boulevard. Ad attenderlo non c’è più il duro lavoro nei campi al freddo tra letame e legna da tagliare, ma giornate di sole, mare e party con gli amici.

Per l’occasione è deciso a utilizzare la nuova chitarra che ha assemblato. Tempo prima aveva acquistato diverse Stratocaster a basso prezzo e come sua abitudine ne aveva regalate alcune agli amici più stretti, tra cui Harrison e lo stesso Pete. Con i pezzi migliori dei modelli rimasti, prodotti nella seconda metà degli anni Cinquanta, aveva poi creato un esemplare unico con la tastiera in acero, il manico con profilo leggermente a V, il tremolo bloccato e alcune componenti elettroniche molto particolari.

Le sue dita sono ancora prive della destrezza di un tempo ma la nuova Blackie – che sostituisce la magnifica Brownie delle Layla sessions – lo guida verso un modo diverso di suonare. L’alchimia con i tre musicisti di Tulsa – a cui si aggiungeranno Yvonne Elliman, l’ammaliante Maria Maddalena di Jesus Christ Superstar, e altri strumentisti – produce un suono essenziale, sommesso, talvolta persino impreciso ma proprio per questo straordinariamente autentico.

Ne sono riflesso le dieci tracce che compongono il nuovo disco, un mix sapiente di brani originali e cover eterogenee per genere e provenienza in grado di imprimere uno stile che caratterizzerà gran parte della produzione successiva.

461 Ocean Boulevard

A cinquant’anni di distanza, 461 Ocean Boulevard è un disco che ancora oggi conserva una freschezza irresistibile. Registrato in poche settimane tra aprile e maggio 1974 sostanzialmente nello stesso periodo in cui uscivano album complessi come Queen II, Apostrophe (‘) di Zappa o Diamond Dogs di Bowie, questo comeback album è la fotografia nitida e genuina di un ragazzo di ventinove anni che, ritrovata la voglia di suonare insieme ad alcuni amici, cerca di imprimere una nuova direzione non solo alla propria carriera musicale, ma di fatto alla propria esistenza.

Smessi una volta per sempre i panni del “guitar hero”, Eric esprime una vocalità originale, più matura e spontanea, un approccio versatile a diversi generi e uno stile chitarristico privo di orpelli, essenziale quanto diretto, sia in elettrico che in acustico.

Emblematiche in questo senso sono le versioni avvolgenti di Give Me Strenght e Please Be With Me, sospese tra gospel e folk-blues, e quelle più arrembanti di Motherless Children e Steady Rollin Man. Tra questi due estremi dello spettro espressivo si collocano, tra le altre, la sensualità ipnotica di Get Ready, la rilettura originale di I Can’t Hold Out del grande slide-player Elmore James e la discussa Let it Grow, con quell’apertura così claptoniana, «standing at the crossroads…», e qualche eco harrisoniana.

Bob Marley

Una menzione a parte merita I Shot the Sheriff, brano di Bob Marley and the Wailers tratto da Burnin‘. Convinto dall’amico chitarrista George Terry a inciderne una versione, Eric, benché affascinato dal sound e dal groove di quel pezzo, non si sentiva in grado di rendergli giustizia e tentò a suo modo di boicottarne la presenza all’interno del nuovo album.

Come sarebbe successo altre volte nella sua carriera, però, questa ritrosia iniziale produsse l’effetto contrario: I Shot the Sheriff, infatti, non solo fu scelto come primo singolo dalla casa discografica per lanciare il ritorno di Clapton, ma presto raggiunse la vetta delle classifiche diventando un successo internazionale e contribuendo a far conoscere il reggae e Bob Marley a un pubblico più vasto. Da allora, è diventata una traccia pressoché fissa in tutti i suoi concerti.

Sulla scia di J.J. Cale

Ho scelto di celebrare il settantanovesimo anniversario della nascita di Mr. Clapton attraverso il cinquantesimo di 461 Ocean Boulevard perché rappresenta un album fondamentale. Ogni volta che le acque là fuori si fanno agitate «and all the rest seem so absurd», è una sorta di porto sicuro a cui torno per ritrovare un centro, riprendere fiato, ricalibrare i pensieri e capire «what I hope to find deep within me…».

La vocalità bluesy, il down-tempo, l’attitudine laid-back in pieno stile J.J. Cale e la conseguente presa di distanza da ogni forma di virtuosismo generano traccia dopo traccia un’atmosfera sospesa, concretamente eterea, frutto di una sensibilità musicale e di un tocco destinati a diventare il marchio di fabbrica di Eric Clapton nei decenni successivi.

Su tutto, credo che sia proprio questo senso diffuso di rilassata sospensione a fare di Ocean Boulevard una sorta di luogo al quale ritornare, di tanto in tanto, come si torna a una vecchia baita di montagna all’imbrunire. Aprire le finestre, guardare fuori e lasciare che lo sguardo si perda tra boschi e pendii, zone d’ombre e piccole radure ancora illuminate dal sole. Senza avere niente di preciso da vedere, ma senza desiderare guardare altro.

- Hendrix dopo Hendrix: la storia controversa degli album postumi (parte 3) - 27. Novembre 2024

- Hendrix dopo Hendrix: la storia controversa degli album postumi (Parte 2) - 18. Settembre 2024

- Hendrix dopo Hendrix: la storia controversa dei primi album postumi (Parte 1) - 1. Settembre 2024